und zu Überhitzungsschäden führt (Ventile, Kolbenböden). Im Zweifel sollte man aber immer mit dem Schlimmsten rechnen und

bei teuren Fahrzeugen versuchen, den Vorbesitzer zu überzeugen, dass er sich um die Beseitigung der Mängel kümmert, denn es

macht überhaupt keine Freude, sich mit dem neuen Wagen erst auf die Suche nach einer der wenigen Werkstätten zu machen,

die die inzwischen vollkommen antiquierte Technik beherrschen. Bei einem erneuerungsbedürftigen Auspuff hat man die Wahl

zwischen „teuer“, qualitativ stellenweise zweitklassigen Zubehörteilen, teilweise noch erschwinglichen OE-Teilen, „nicht mehr

lieferbar“, oder die Lebenslangvariante Edelstahl, mit Abstrichen in Klang- und Temperaturverhalten.

Ein echter Knackpunkt ist die

VORDERACHSE

. Besonders aufwendig

sind frühe Modelle (bis ca. Juni 1961). Zur Prüfung hockt man sich NACH

der Probefahrt neben einem Vorderrad hin und umfasst es oben mit

beiden Händen. Nun lässt man sich mit Schwung nach hinten fallen,

als wolle man das Rad abreißen. Mit etwas Training (und evtl. einem

Rangierwagenheber unter dem Querlenker) ist diese Übung ebenso

elegant wie effektiv; bewegt sich nämlich das Rad deutlich nach außen,

ist eine mehr oder wenige vollständige Achsüberholung angeraten,

weil eine derart wackelige Radführung nicht unbedingt verkehrssicher

ist. Eventuelles Radlagerspiel lässt sich durch Betätigen der Fußbremse

ausschalten. Richtig gefährlich wird es jedoch erst, wenn der Kandidat

beim Einfedern knarrt wie ein altes Bettgestell; festgerostete Querlenker

haben nämlich kein Spiel, sie reißen dafür irgendwann ab. Die Hinterachsen führen bis auf gelegentliche Unmutsäußerungen, wie

Mahl- (Lager!), Heul- (Radsatz!) oder Klackgeräusche bei Lastwechseln (ausgeschlagenes Differential!), ein unauffälliges Leben. Ein

Faltenbalg mit verschraubter bzw. geklammerter Naht ist allerdings nur ein Notbehelf und keine Dauerlösung. Wenn oben in der

Mitte statt einer einfachen Querfeder ein Boge-Niveaumat eingebaut ist (Serie 230 S, sonst Sonderwunsch), darf das Heck nicht

hängen und muss sich nach Beladung und kurzer Fahrt auf Normalniveau heben, ansonsten ist ein teurer Austausch fällig, oder

der Einbau einer Stahlfeder incl. Halter angesagt. Die gesamte Hinterachse sollte sauber zentriert sein (mit der Hand den Abstand

Reifen / Radlauf links - rechts vergleichen). Für die Aufhängungsgummis lassen sich zwei Zustände festmachen, entweder sind sie

neu oder kaputt! Auch ist es schon vorgekommen, dass die Gummilager der Schubstreben falsch eingebaut sind. Dies ist durch ein

schwammiges Fahrverhalten zu erfahren oder laute Laufgeräusche hörbar.

Bei einem 300er (LUFTFEDERUNG) sollte man darauf bestehen, dass man den Wagen mit (eis)-kaltem Motor zu sehen bekommt. Das

Schiff darf dann trotzdem nicht auf dem Trockenen liegen und muss auch einen Einfederversuch überstehen, ohne schnaufend zu

Boden zu sinken. Der nächste Test hat eine Doppelwirkung. Nach der Betätigung des Entwässerungsventils unten am Druckbehälter

hinter dem linken Scheinwerfer-Lampentopf darf weder eine rostbraune Brühe austreten, noch der Wagen einen sterbenden

Schwan vorführen. Abgesunkene Wagen sollten deutlich weniger als 10 Minuten benötigen, um sich zu erheben. Eine Sichtprüfung

der Ventile und Federbälge (neu oder kaputt?) ist obligatorisch. Die Bremsabstützung (Bügel zwischen Hinterachsrohr und

Rahmenlängsträger) darf kein Spiel haben. Heftige Rattergeräusche bei Rückwärtsfahrt und Bremsen wären die Folge.

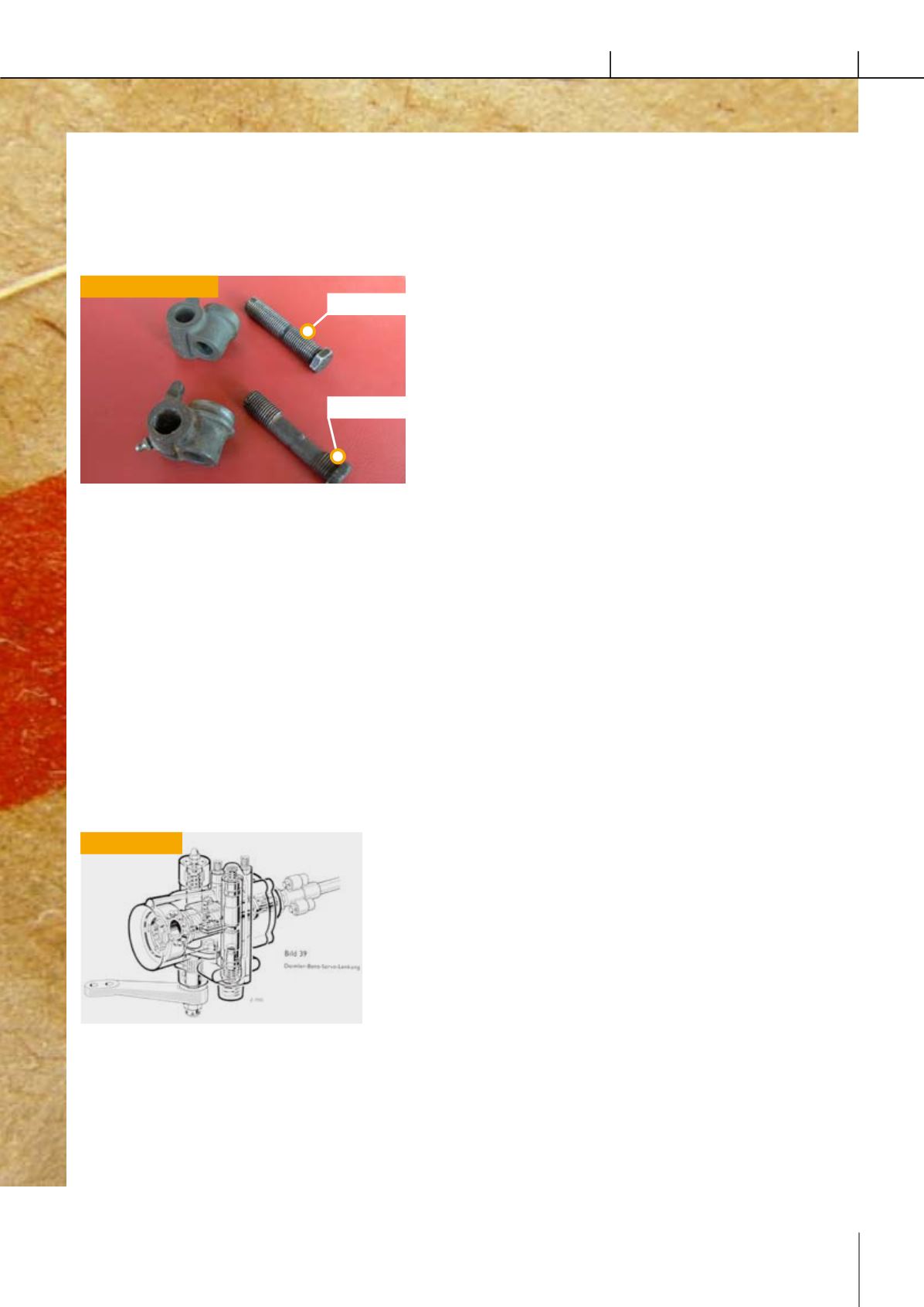

Die

LENKGETRIEBE

sind in der Regel problemlos und langlebig. Allerdings

sind sie häufiger undicht. Die Abdichtung ist vor allem bei der Servolenkung

nicht unproblematisch, da hier viele O-Ringe nicht ohne Totalzerlegung aus-

tauschbar sind.

Ein Kapitel für sich sind die

BREMSEN.

Nicht, dass Mercedes hier nachlässig

gearbeitet hätte; das Problem istmehr historischer Natur. Die Bremsenentwicklung

machte während der Bauzeit der Flossen enorme Fortschritte, die von den

Stuttgartern schnellstmöglich umgesetzt wurden, was zu einer Vielzahl

von Versionen führte. Der High-Tech-Träger 300 hatte von Anfang an vier

Scheibenbremsen, allerdings mit einer sehr merkwürdigen Feststellbremse. Die

vierfache Trommelbremsanlage der „Normalen“ wurde erstmals im Juni 1961

geändert. Anlässlich der Einführung vorderer Scheibenbremsen beim 220 S/SE im

März 1962 wurde die Hinterachsbremse nochmals angepasst. Ab August 1963 erhielten dann alle Modelle ein Zweikreis-Bremssystem

mit einem Bremskraftverstärker (Ate T51), wie wir ihn heute kennen. Zuvor hatte der heute sehr anfällige T50 (4 Versionen!) etwas

verloren links vorn im Motorraum gesessen (Serie bei 220 S/SE, Sonderwunsch für 190c (nicht Dc) und 220b ab Dezember 1960). Mit

dem Zweikreissystem erhielt der 220b, der zuvor noch voll trommelgebremst war, die Bremse der S-Flosse und die Kleinen bekamen

vorn Ate-Scheibenbremsen. Genau diese letzte Anlage die später original oder viel später per Nachrüstung (fachgerecht?!) auch in

andere Modelle gelangte (Stirnwand-Bremsgerät T51 und Ate-Scheibenbremse vorn) ist es, bei der wir uns freuen dürfen, denn sie

macht am wenigsten Probleme. Die anderen neigen zu Altersdefekten und altersgemäßer Preisgestaltung.

15

KAUFBERATUNG HECKFLOSSE

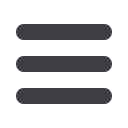

Servolenkungsgetriebe

Lager Vorderachse:

Lenkgetriebe:

neu

verbraucht